使い手の声を形にする、

唯一無二の木工スタイルを支える大自然

澄み切った空の下、目の前に広がるのは雄大な北アルプスの峰々。クラフトの街として全国に知られる長野県松本市の市街地を見下ろす高台にたたずむ工房「大久保ハウス木工舎」。日々この場所で、木と向き合っているのが木工作家の大久保公太郎さんです。

ひとつずつ丹念に削り出される暮らしの道具たち。大久保さんの作品の代名詞、ブーメランのようなかたちの「木のヘラ」や、すり鉢型の「パン皿」、ヘラのような「ジャムスプーン」など、素朴ながら独創的な形状と、圧倒的な使い心地に心を奪われたプロの料理人も多くいるのだとか。

実際に使ってみると「木のヘラ」を形作る大きな曲線は、フライパンや鍋のカーブにピッタリと沿うように計算されていることや、先端だけスパッと切り取った角部分は、具材を切るようにほぐす役割を果たすためのものであったことに気づき、その見事な機能性に驚かされます。

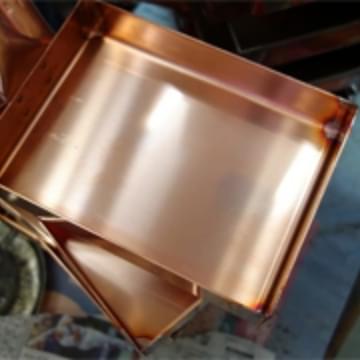

大久保さんが手掛けるのは、木の塊をくり抜き、削ることで形を作り出す「刳物(くりもの)」と呼ばれる木工品です。

理想の形になるまで、ひたすら鉋(かんな)で木を削り続ける気の遠くなるような手作業。大久保さんは自分のしたい仕事に合わせて、鉋の刃を鍛冶屋に発注し、道具そのものも自分の手で作り出しています。

目盛りがなく数値化できないため、経験を重ね、加減を体得していくことでしか使いこなせない鉋などの道具類は、職人の魂と気概が込められた唯一無二の存在。使う人の声に合わせて進化を続ける大久保さんの木工品を理想的な形に仕上げるために必要不可欠な道具類は、止まらない探求心と共に増え続けていきます。

個体差の大きな木材は、まずは型を当てる「墨つけ」と呼ばれる段階で木の個性や素性を見ながら、どのように切り取るかを考えていきます。その後は音や重さを頼りに、硬さや粘りを確認しながら最終的なラインを決めていくという、まさに経験値がものをいう繊細な手仕事。

全ての工程を一人で行う手仕事は、機械を使った木工と比べると非効率に感じられます。「ひとつひとつに個性が宿る木という不揃いな素材に向き合い、使う人の声の声を形に写すこと。それが自分のスタイルです。削った分、経験した分だけ、数値化できない木への知識が高まり、引き出しが増えていく。それが嬉しいんですよ」と語る大久保さん。

今日もまた、眼下にクラフトの街が広がる雄大な景色と共に、工房の中で木と向き合い、対話をしながら、削りの技術を高めています。

求められる声に耳を傾け、自身のフィルターを通して形に変えていく。情報が煩雑に飛び交う世の中で、自身の感性にのみ没頭できるこの環境が、大久保さんの素晴らしい作品づくりを支えています。